【管理職向け】パワハラ?指導?正しい線引き・違いとは

こんにちは、ハラスメント対策専門家の山藤祐子(ざんとう ゆうこ)です。

令和2年に義務化されたパワハラ防止法(通称:労働施策総合推進法)により、パワハラだけではなくハラスメント全般をなくす動きが高まってきています。

そして、私が企業様でハラスメント研修をしていると、次のような声をよく聞くようになりました。

パワハラと指導の線引きが難しい…

若手が何でもパワハラと言ってくるので困っている…

そこで、今回は、パワーハラスメント(以下パワハラ)と指導の線引き(違いについて、とくに管理職の方向けに解説いたします。。

パワハラとは

まず、パワハラと指導の線引きを明確にする前に、パワハラとは何か?を、しっかり抑えておきたいですね。

厚生労働省では、職場で働く者に対し、次の3つの要素をすべて満たすものを「パワハラ」と定義づけています。

- 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景として

- 業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動により

- 労働者の就業環境を害すること

つまり、「相手がパワハラだと感じたらパワハラ」ではありません。

管理職の方が、この点を誤解してしまうと正しい指導に結びつきませんので注意が必要です。

それでは、一つひとつ具体例を上げながら、詳しくみていきます。

同じ職場で働く者に対して

「職場」とはどこを指すのかと言いますと、働く場所全般のことです。

- オフィス内

- お客様のオフィス、自宅

- 出張先

- 職場の飲み会、接待で行く飲食店

オフィス以外でも、職場の人間関係のまま外出した先は職場にあたります。

「オフィスだから、パワハラ。オフィスでなければ、問題ない」というわけではありませんので、ご注意ください。

次に、「職場で働く者とは」とは次のとおり、職場で働くすべての方々を指しています。

- 正社員

- 契約社員

- パート、アルバイト

- 派遣社員

- パートナー企業の社員

- インターン

では、続いてパワハラの定義付けとなる3つの要素をみていきます。

1. 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景

「職務上の地位や人間関係などの優位性を背景」とは、被害者的立場の人が、行為者に対して抵抗や拒絶が出来ない関係のことを指します。

たとえば、上司から部下に対してや、10年勤務のパートから1年未満のパートに対してなど。

サービス残業や違法行為を命じられても、何も言い返すことができず、黙ってやるしかない状態のことです。

しかし、優位的な立場とは、決して上司から部下だけに起こるものではありません。

パワハラは上司が権力を使って部下に対して身体的・精神的に追い込んでいくものだと思われているかもしれませんが、必ずしもそうとは限らないのです。

次のようにパワハラは、あらゆる関係で起こる危険性があります。

- 上司から部下

- 先輩から後輩

- 正社員から派遣社員

- 社員同士

- 部下から上司

- 後輩から先輩へ

- 経営層から社員

2.業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動

「業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、業務を遂行する上で必要なことか、また指導において相当な言動かということです。

たとえば、次のように、人格を否定する言動や業務の目的から大きく逸脱した言動が、「業務上、必要ではない言動」に該当します。

- 「バカ野郎」「あほ」「のろま」「能無し」「給料泥棒」

- 「お前は太ってるから、仕事が遅いんだ」といった体型を引き合いに出すこと

- 「三流大学だから、仕事がのろいんだ」というような学歴などに触れてバカにすること

- 仕事とは無関係な個人的な用事を頼むこと

こういう言葉は、職場ではまったく必要ない言葉ですよね。

「バカ野郎」と言われて、やる気になる人はいません。

続いて、業務上相当ではない言動についてです。

次のように、業務の指導としてふさわしくない場合「業務上相当ではない言動」に該当します。

- 些細なミスをして部下に対して、上司が指導と称して3時間立たせたまま、怒鳴り散らす

- 仕事の失敗の罰として、サービス残業を強要する

たとえ、部下がどんなに大きな失敗をしたとしても、こういった行為は業務上相当とは言えません。

3.労働者の就業環境を害すること

「労働者の就業環境を害すること」とは、精神的に苦痛を感じ業務の遂行が困難な状態のことです。

たとえば、大声で怒鳴られ続けたり、違法な行為を強制されること。

または、社内で無視され続け孤立した状態が続き就業が困難になった場合、誰にも相談にのってもらえない場合なども、就業環境を害することにあたります。

労働者の就業環境を害することでの影響は、被害者だけにとどまりません。

パワハラが職場で起こると、職場全体の士気が下がっていき、職場の雰囲気が非常に悪くなります。

また、「次は自分の番かもしれない」と感じて職場を離れる(離職)ことを考える人も出てくるでしょう。

このように職場全体に悪影響が広がっていくのが、パワハラの怖いところでもあります。

パワハラと指導の線引き

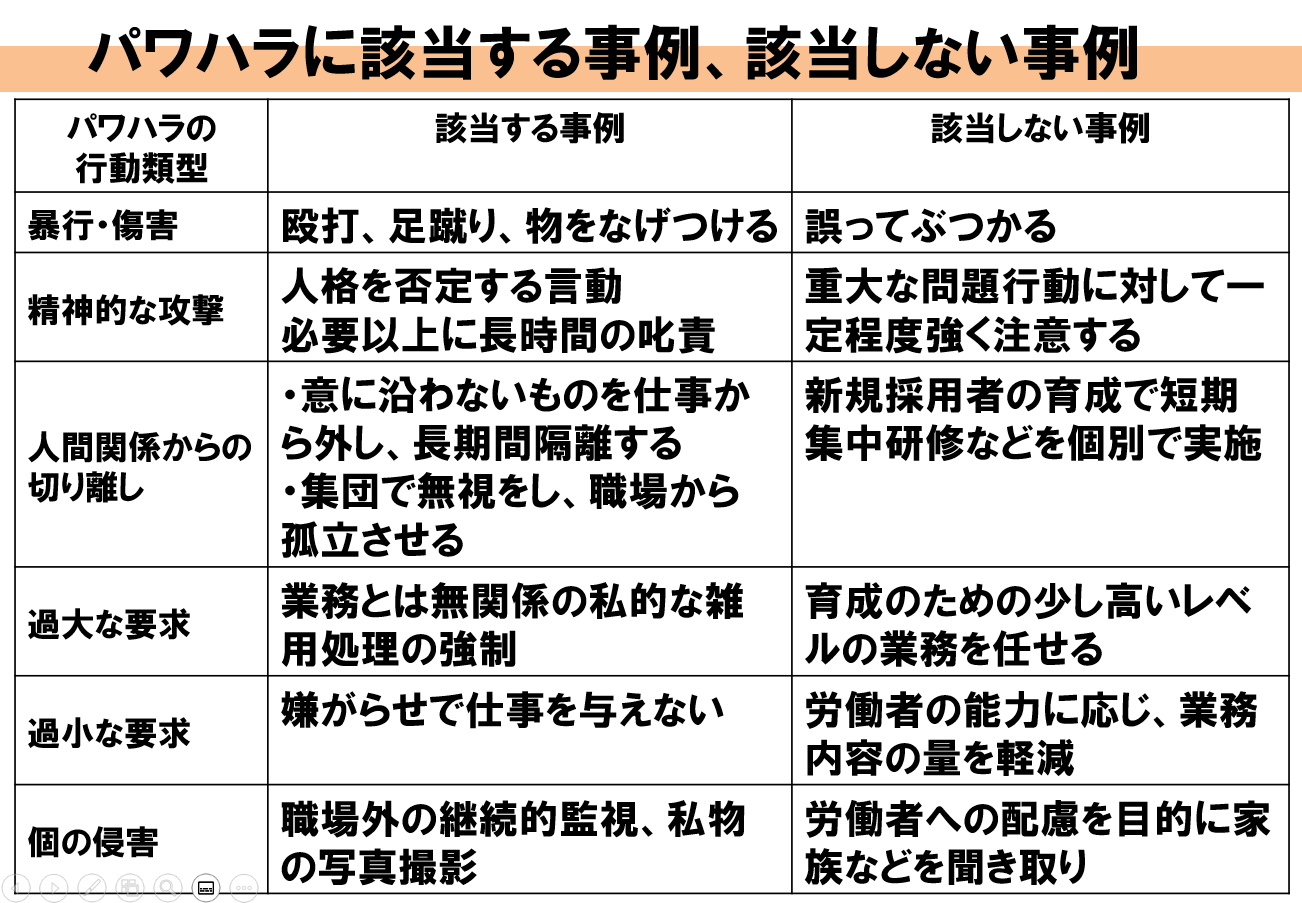

パワハラと指導の線引きを知るために、次の図をご覧ください。

パワハラに該当する事例と、該当しない事例を比較したものです(2019年11月20日に厚生労働省が発表)。

※以下の例は限定列挙ではなく、個別の事案は、状況によって判断が異なることもあるため、事業主はパワハラに該当するかどうか曖昧なものも、広く相談に応じる必要があります。

この図が示しているように

- 仕事に必要な指導や、育成を促すために難しい仕事を部下に与えること

は、パワーハラスメントではありません。

ひとつ、事例をあげて解説しましょう。

ある部下が何度も仕事を教えているのにも関わらず、ミスをしてしまった。

思わず、「何度教えたら、分かるんだ!」と語気を強く言ったとしても、パワハラではありません。

しかし、「何度教えたら、分かるんだ!この能無しが!だから、お前はダメなんだ!」と、延々と長時間人前で怒鳴り散らせば、パワハラと言われても仕方がないでしょう。

パワハラと指導の線引きに重要なポイントは、次の2点です

(1)人格否定の発言をしていないか

(2)指導方法が、必要で相当な方法だったか

部下を持つ管理職の方は、この2点を常に意識して、指導していく必要があります。

パワハラは、業務に関係なく自分の感情を押し付ける自己中心的な言動です。

一方、指導は、相手の行動が変わるように教えること、導くこと、一緒に考えること。

相手の成長を促すための言動、相手中心に考えることを指導と言います。

誰もが知るべき「パワハラに該当しないこと」とは

そして、管理職の方々はもちろんですが、すべての社員、特に会社員としての経験が少ない若手社員や新入社員の方にも知っていただきたいことがあります。

1.業務上の必要性がある指示命令

その指示の内容が、指示された人にとって、やりたくない仕事だったり、不得意な仕事であっても、パワハラではありません。

- 電話応対が苦手なのにクレーム応対を命じられた

- 簡単すぎる雑務を依頼された

- 昨年よりも高い売り上げ目標を設定された

このように業務上、必要な指示は、たとえ新人や部下の人がやりたくなくても、パワハラではないのです。

よく「やりたくない仕事を強要されるのは、パワハラだ」と言う若手社員の方もいますが、認識が異なっていることを知ってください。

とくに管理職の方は、部下から「それ、パワハラです」と言われて怯んでしまわないように、正しい知識を身に付けておくことが大切です。

2.組織のルールに必要な叱責

まず、「叱責=パワハラ」では、ありません。

業務上、必要なルールというものが組織には必ず存在します。

次のように、ルールを破れば、叱られて当然です。

- 決められた段取りを飛ばして、失敗し叱られた

- 命に係わる現場で安全管理を怠り、危険を感じた上司に腕を掴まれた

- 報告するよう言われていたのに、報告しないまま帰宅して叱られた

管理職の仕事として、職場環境をより良くするために、ルールが守れない部下がいれば指導をします。

若手社員や新入社員の方は、ルールを守れないようであれば、上司から叱られることもあると心得ましょう。

3.根拠のある妥当な評価や処遇

業務を行う上で、上司は部下を評価します。

それは部下に対する、上司の好き嫌いや、気分で行うものではありません。

業務上必要な仕事をやったかどうか、その成果を評価するのです。

- 評価面談で業務上の芳しくないことを色々と質問すること

- 評価をもとに仕事の内容が変化すること、立場が変わること

- 他の社員と比べられること

以上、ここまで解説してきた3点については、パワハラではありません。適切な指導です。

なぜならば、管理職や職場のリーダーは、言いにくいことを伝えるのが仕事だから。

そのことを、部下や新入社員のみなさんには、知ってほしいですし、知る機会を与えるべきかと思います。

そうすれば、管理職やリーダーに「それ、パワハラです」とカンタンに言うことは、できなくなるでしょう。

「それ、パワハラです」があるうちは

社内での「パワハラと指導の線引き」が周知されていないということです。

いますぐ、全社での教育が必要ではないでしょうか。

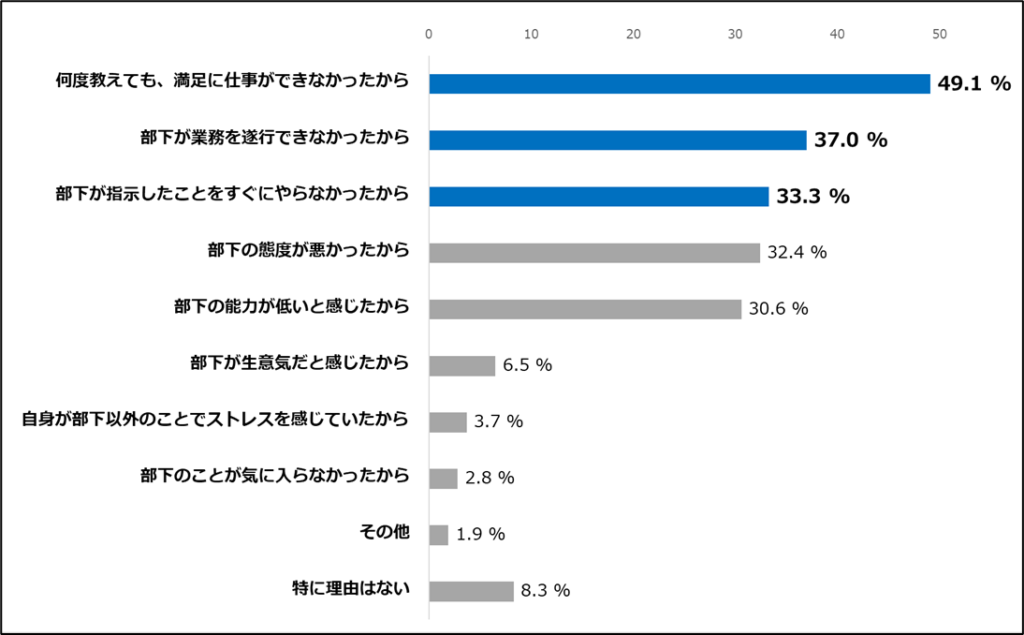

管理職108名に対して行った「パワハラ行為者の実情に関する調査」からわかること

自身の言動が、適切な指導であるとわかっていても、なかなかうまくいかないと悩んでいる管理職の方は少なくありません。

弊社で実施した以下の調査結果をご紹介します。

質問「パワハラを行った、もしくは行ってしまったと感じた行動を取った理由で当てはまるものがあれば、教えてください。(複数回答)」(n=108)

- 何度教えても、満足に仕事ができなかったから:49.1%

- 部下が業務を遂行できなかったから:37.0%

- 部下が指示したことを、すぐにやらなかったから:33.3%

- 部下の態度が悪かったから:32.4%

- 部下の能力が低いと感じたから:30.6%

- 部下が生意気だと感じたから:6.5%

- 自身が部下以外のことでストレスを感じていたから:3.7%

- 部下のことが気に入らなかったから:2.8%

- その他:1.9%

- -53歳:他のメンバーに悪影響を与えそうな発言をしたため

- -57歳:部下が勝手に決めて事を進めたから

- 特に理由はない:8.3%

(出典:PRtimes 「【パワハラ調査|行ってしまった管理職の実態は?】パワハラをしてしまったと感じるシーンランキング、「長時間説教」「無視」を抑えた第1位は〇〇https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000058857.html 2023年4月1日最終アクセス)

このように、管理職がパワハラをしてしまったのは、部下の仕事ぶりから端を発していることがわかります。

ほかにも、自由回答には「デッドラインが決まっているのに守らない」や「自分の思いどおりにいかないことが腹立たしかった」などがあり、管理職側の苦労がみてとれました。

<自由回答・一部抜粋>

- 52歳:デッドラインが決まっているのに守らない

- 53歳:自分の思いどおりにいかないことが腹立たしかった

- 50歳:謝罪よりも言い訳ばかり繰り返したから

- 45歳:フォローできる人がいなかったから

- 52歳:勤怠の悪さ

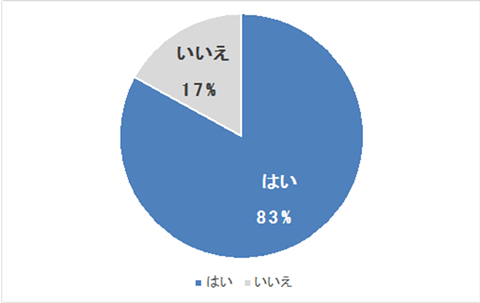

トラブル回避のため、部下への指導を躊躇する管理職の増加

また、前項と同じ調査では、自身の発言が「パワハラになってしまうのではないか」と不安を感じ、部下への発言を躊躇したことがあるという回答が、8割を超える結果となりました。

質問:部下への指導やコミュニケーションをとる際に、「この発言は、ハラスメントになってしまうのではないか」という不安を感じ、部下への発言を躊躇したことがありますか?(n=312)

回答:はい 83%、 いいえ 17%

(出典:PRtimes 「【パワハラ調査|行ってしまった管理職の実態は?】パワハラをしてしまったと感じるシーンランキング、「長時間説教」「無視」を抑えた第1位は〇〇https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000058857.html 2023年4月1日最終アクセス)

部下から「パワハラ上司」と言われないために

トラブルを恐れて、管理職が部下を指導しないのは、仕事を放棄しているととらえられても仕方がありません。

とはいえ、自身の感情のままに暴言を吐くようなことがあれば、パワハラ上司と揶揄されるにとどまらず、実際にパワハラに該当する可能性が高くなります。

管理職の方々が部下から「パワハラ上司」と言われないためには、まず普段のご自身の言動を振り返って考えてもらうことが必要です。

- 人格を否定するような発言を、気づかないうちにしていないか

- 部下を好き嫌いで見ていないか

- 機嫌の良い日と悪い日で、周囲への接し方を変えていないか

- 自身の気分を優先して、周りの気持ちを無視していないか

- ストレスを部下にぶつけていないか

- 部下が相談に来ても、顔も見ないで返事していないか

もし、一つでも「ドキッ」とすることがあれば、改善していきましょう。

具体的な対策としては次のとおりです。

- 感情をコントロールする

部下が仕事でミスをしても「バカヤロー!!」などと、怒りをぶつけることなく、自分の感情をしっかりコントロールしましょう。 - 知識や意識をアップデートする

「昔はこうだった」などと過去の常識を押し付けず、最新の知識や意識を常に取り入れましょう。 - 互いの意見を尊重する

みな、それぞれの価値観のもとに働いています。自分と違うからといって相手を否定する理由にはなりません。上司として、一人ひとりの意見に耳を傾ける姿勢が大切です。 - 説明力をつける

意見の食い違いや説明不足から、語気が強めの言い争いに発展することがあります。説明力をつけてトラブルを未然に防ぐことが求められます。 - 間違ったときは素直に謝る

上司であっても人間です。ときには間違いを犯すこともあるでしょう。そのようなときは気持ちをこめて素直に謝ります。

何よりも大切なのは、部下を大切な仕事の仲間として見ているかという視点です。

次のような考えで部下を見ていないでしょうか?

「部下は上司に仕えるものだ!」

ある企業の管理職の方が発言した言葉です。

この発言を聞いて、私はとても違和感を覚えました。

仕えるの言葉の意味の一つは、「目上の人のそばにいて、その人に奉仕する」とあります。

(weblio辞書より)

上司が「部下は自分に奉仕をして当然だ」と思うと、話の仕方や接し方が上からものを見るような、人を見下したような言動をするでしょう。

そんな管理職の下で、働きたい部下はいないと思います。

だから、私は声を大にして言いたいのです。

部下は、仲間です。

そして、一人の人間です。

部下は上司に仕える人ではなく、共に作り上げるメンバーです。

そういった気持ちで部下と接すると、パワハラ上司と言われるような言動をすることはないと思います。

職場のハラスメント対策は、管理職の方も、若手の方も、今年から働く新人の方も、まずは、自分の言動の振り返りをするところから始まります。

正しい判断基準を社内に徹底し、ハラスメントを撲滅しようとお考えの場合は、弊社まで研修をご依頼ください。

オンラインでも対応可能です。

投稿者プロフィール

最新の投稿

ハラスメント対策2025年11月26日【ハラスメント防止】これやめて!会社の飲み会でやりがちな行動9点

ハラスメント対策2025年11月26日【ハラスメント防止】これやめて!会社の飲み会でやりがちな行動9点 ハラスメント対策2025年10月28日「ちゃん付け」がセクハラ?職場で「さん付け」が求められる理由

ハラスメント対策2025年10月28日「ちゃん付け」がセクハラ?職場で「さん付け」が求められる理由 ハラスメント対策2025年8月28日職場全員で学ぶからこそ意味がある ― ハラスメント防止研修の効果

ハラスメント対策2025年8月28日職場全員で学ぶからこそ意味がある ― ハラスメント防止研修の効果 ハラスメント対策2025年7月14日全社員で「ハラスメント防止研修」を受講する重要性とは

ハラスメント対策2025年7月14日全社員で「ハラスメント防止研修」を受講する重要性とは

ハラスメント研修のお問い合わせ・ご相談

平日の日中は、登壇中であることが多いため、電話に出にくい状況です。

メールフォームにてお問い合わせくださいましたら、こちらからご連絡させていただきます。

お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。